|

Con

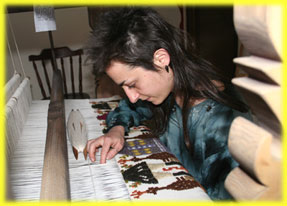

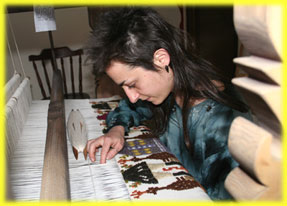

questi versi voglio introdurvi alla conoscenza di una splendida persona,

una ragazza di 29 anni che vive nella fascinazione delle alchimie cromatiche

della natura. Veronica Usula, così si chiama, ama far

esprimere, grazie al suo talento ed alla maestria delle sue mani, quegli

infiniti, vibranti cromatismi che la natura custodisce e cela, per lo

più, nei suoi elementi vegetali. Non è dato a chiunque poter svelare e

ricreare quell’alchimia, ma solo a persone speciali che sappiano entrare

in contatto intimo e diretto con gli elementi di natura, osservando e

sperimentando con umiltà e passione. Il laboratorio di Veronica ha un

nome strano, attinto dalla sua antica madre lingua di Sardegna ( Villacidro

è la città dove vive e lavora) che però ci aiuta a capire questo suo rapporto

privilegiato con la natura. S’iscusorgiu significa

tesoro nascosto, luogo in cui si custodisce da tempi immemorabili qualcosa

di prezioso e magico, qualcosa ai cui misteriosi poteri bisogna ammaestrarsi.

Lei, quindi, nel suo laboratorio è come una fata a cui la natura ha consegnato,

dopo anni di appassionata dedizione, fatta di approfonditi studi e dirette

sperimentazioni, le infinite possibilità di un sapere ancestrale: i doni

intimi e preziosi, dal mondo vegetale, per lo più, ma anche da quello

animale e minerale, che aiutano e nobilitano l’uomo nella sua creatività

e nei suoi prodotti. Ho qui con me un ricordo tangibile della mia visita

affascinata a s’iscusorgiu di Veronica: una borsetta, una piccola

borsetta da portare a tracollo, che mi incanta, è un oggetto su cui si

verifica una sorta di sublimazione del suo carattere d’uso per acquisire

un vero e solo carattere estetico. Con

questi versi voglio introdurvi alla conoscenza di una splendida persona,

una ragazza di 29 anni che vive nella fascinazione delle alchimie cromatiche

della natura. Veronica Usula, così si chiama, ama far

esprimere, grazie al suo talento ed alla maestria delle sue mani, quegli

infiniti, vibranti cromatismi che la natura custodisce e cela, per lo

più, nei suoi elementi vegetali. Non è dato a chiunque poter svelare e

ricreare quell’alchimia, ma solo a persone speciali che sappiano entrare

in contatto intimo e diretto con gli elementi di natura, osservando e

sperimentando con umiltà e passione. Il laboratorio di Veronica ha un

nome strano, attinto dalla sua antica madre lingua di Sardegna ( Villacidro

è la città dove vive e lavora) che però ci aiuta a capire questo suo rapporto

privilegiato con la natura. S’iscusorgiu significa

tesoro nascosto, luogo in cui si custodisce da tempi immemorabili qualcosa

di prezioso e magico, qualcosa ai cui misteriosi poteri bisogna ammaestrarsi.

Lei, quindi, nel suo laboratorio è come una fata a cui la natura ha consegnato,

dopo anni di appassionata dedizione, fatta di approfonditi studi e dirette

sperimentazioni, le infinite possibilità di un sapere ancestrale: i doni

intimi e preziosi, dal mondo vegetale, per lo più, ma anche da quello

animale e minerale, che aiutano e nobilitano l’uomo nella sua creatività

e nei suoi prodotti. Ho qui con me un ricordo tangibile della mia visita

affascinata a s’iscusorgiu di Veronica: una borsetta, una piccola

borsetta da portare a tracollo, che mi incanta, è un oggetto su cui si

verifica una sorta di sublimazione del suo carattere d’uso per acquisire

un vero e solo carattere estetico.

La sua sacca è fatta in lana di pecora sarda del suo bel colore naturale e sopra ha tre fiori ricamati con fili di rafia, anch’essa naturale. Steli con foglie e corolle sono disposti in composizione di ordine crescente, una graziosa famigliola floreale la cui visione si staglia attraverso un caldo vello animale, e non si può non intravedere, attraverso la borsa, un gregge al pascolo in un campo fiorito. Ecco che l’oggetto mi veicola un messaggio: approcciare al pacifico connubio degli elementi di natura per riceverne l’importante valore estetico e morale, riparare con esso le brutture, le rovine, le distruzioni operate dalla società umana, spesso cieca, insensibile, e guidata da logiche di sfruttamento e rapina.  La borsa è uno dei tantissimi “oggetti” o meglio creazioni che Veronica realizza soddisfacendo un suo bisogno di creare con le proprie mani qualsiasi prodotto d’uso che può contornare di bellezza le nostre giornate, i nostri ambienti, permettendole di esprimere, in ogni fase della realizzazione, dalla ideazione e disegno alla colorazione, tutta la sua fantasia. Per certi versi Veronica mi ricorda mia madre, e con lei tutte le donne sarde che per secoli e fino al secondo dopoguerra e quindi all’industrializzazione, hanno retto l’economia sarda con una vera e propria economia manifatturiera familiare. La borsa è uno dei tantissimi “oggetti” o meglio creazioni che Veronica realizza soddisfacendo un suo bisogno di creare con le proprie mani qualsiasi prodotto d’uso che può contornare di bellezza le nostre giornate, i nostri ambienti, permettendole di esprimere, in ogni fase della realizzazione, dalla ideazione e disegno alla colorazione, tutta la sua fantasia. Per certi versi Veronica mi ricorda mia madre, e con lei tutte le donne sarde che per secoli e fino al secondo dopoguerra e quindi all’industrializzazione, hanno retto l’economia sarda con una vera e propria economia manifatturiera familiare.

| E' singolare come pochissima importanza e menzione sia stata data, dalla maggior parte degli accreditati studi di storia socio-economica della Sardegna, al settore del lavoro femminile legato ai tessuti e ricami che pure anche in tempi relativamente recenti ha prodotto esempi di estrema raffinatezza e preziosità e nonostante fosse conosciuto il dato di un censimento del 1886 : ben 19.336 telai in uso in tutta la Sardegna. Mi è capitato, ad esempio, di leggere un libro che tratta della storia dell'isola di S. Antioco e della sua geografia socio-economica. Ebbene, il libro del 1972 “l'isola di Sant'Antioco” sottotitolo “ricerche di geografia umana”, non par vero, scritto proprio da una donna (Margherita Zaccagnini) e per di più con la supervisione di accreditate docenze dell'Università di Cagliari, non fa una minima menzione al rilevante lavoro tessile delle donne, che tanta importanza ha avuto nell'isola sulcitana. Per fortuna avevo fatto precedentemente un'altra lettura ( si tratta del viaggio di Vittorio Alinari – fotografo ed editore – commissionato dai Savoia nel 1914 per illustrare la realtà sarda ) in cui, proprio su Sant'Antioco, si descrivevano, con molto stupore, le meraviglie delle produzioni tessili femminili, tra cui il bisso marino, e si dava notizia di ben 200 telai in produzione nel solo paese di S.Antioco. E così ho potuto farmi una mia idea di una più vera analisi socio-economica dell'isola. La stessa cosa potrebbe dirsi di Villacridro e di tantissimi altri paesi in cui vere fonti documentarie collocano l'opera di centinaia di telai |

Mia madre realizzava coperte, materassi di crine vegetale, cuscini di lana, scarpe di feltro e bambole per noi bambini e tantissime altre cose, e tutte le fasi produttive passavano nelle sue mani. Quando mia madre era piccola, in ogni paese della Sardegna erano centinaia i telai funzionanti. In tutta la regione non vi era una produzione tessile industriale, ma in ogni casa c’era una industria familiare, dove si produceva non solo tutto il tessile che serviva ma anche eccedenze che venivano scambiate con altri prodotti o che si esportavano.

Poi sono bastati circa 70 anni per smantellare completamente un’ economia e cancellare tutto il sapere ad essa collegato. Ed è così che Veronica ha dovuto fare uno sforzo notevole per riappropriarsi di un bagaglio di conoscenze andato perduto, per far emergere la sua personalità creativa dal vuoto di valori e dal degrado culturale conseguenti alla colonizzazione economica dell’intera regione. E così, mentre mia madre realizzava tutte quelle cose per necessità, la nostra giovane fata di Villacidro lo fa per ribellarsi all’omologazione, all’allontanamento del saper popolare operato dallo strapotere dell’industria e dei monopoli.

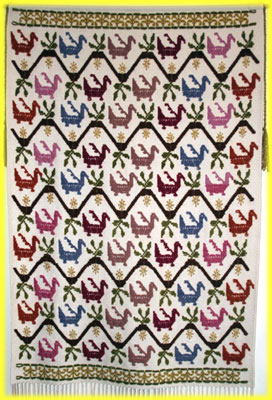

S’iscusorgiu, il laboratorio dell’incanto,

è situato in una zona antica di Villacidro, una zona

alta da dove ad est si domina tutta la vasta piana del Medio Campidano,

a nord le belle creste di granito rosato di Giarranas che affiancano il

monte Omu, a Sud il Monte Carmine

( “Su Cramu” ), a ovest il monte Cuccur’

‘e Frissa ( frissa è un’ erba tintoria, l’Inula Viscosa, ed il monte,

924 m. s/l/m, è denominato quindi: cima dell’Inula ).

Una parte della città, quindi, abbracciata

dalle montagne, che guarda a quelle cime e si affaccia alla vasta pianura

sottostante. All’interno, in un percorso di quattro stanze, ci si può

quasi stordire di bellezza. Lo sguardo in principio non sa dove soffermarsi

dal richiamo di tante creazioni esposte e dai loro cromatismi: arazzi,

manufatti in lana per abbigliamento, stuoie intessute di filati colorati

con steli vegetali oppure con strisce di sughero, oggetti d’uso realizzati

con feltro o con la rafia. Ma è poi sulle matronali presenze di due

telai che si sofferma l’ammirazione. Il primo che si incontra

è il più grande, in frassino (ollastu de frumini – pianta che

cresce vicino ai rivoli e che ha un legno duro ma flessibile e che non

si fende ), a quattro canne che Veronica usa per ottenere tele elaborate.

I preziosi fili della tradizione |

La quantità di canne di un telaio

antico indica la varietà e complessità dei tessuti che con essa si rendono

possibili. Le canne infatti servono a reggere gli insiemi di fili d’ordito

chiamati licci. I licci – che costituiscono, insieme alle asticelle verticali

infilate nella cassa battente dentro le quali è il pettine, la parte mobile

del telaio – sono costituiti da anelli di cotone annodati sulle canne

e formanti piccoli occhielli. In ognuno di questi occhielli passa un filo

di ordito, così che sollevando o abbassando i licci, grazie a dei tiranti

e pedali, chi tesse solleva in modo alternato un sistema di fili mentre

l’altro rimane abbassato.  La

divisione dei fili che in un semplice telaio a due canne viene fatta tra

fili pari e dispari, con più canne è permessa in un modo più complesso

e quindi viene favorita una maggiore opportunità di resa nel tessuto per

quanto riguarda soprattutto la varietà e la densità di trama. Veronica

infatti ci dice che con questo telaio lei può tessere di tutto, qualsiasi

fibra, ed è essenziale per tessere

Approfondimenti

l'orbace

perché permette ai fili di lana ( di ordito e di trama, giacché l’orbace

è l’antico tessuto sardo per eccellenza realizzato totalmente in lana

di pecora) di intrecciarsi in modo più fitto e in un effetto spigato che

risulta poi importantissimo per la sua funzionalità. Infatti né acqua

piovana e né umidità riescono a penetrare in un telo di orbace grazie

proprio alla sua struttura di trama. Veronica è entusiasta dell’orbace,

con la feltratura le permette di realizzare una vasta gamma di creazioni

e oggetti artistici, perfino petali di grandi fiori che nelle loro aperte

corolle danno un tocco di allegra fertilità all’habitat del suo laboratorio. La

divisione dei fili che in un semplice telaio a due canne viene fatta tra

fili pari e dispari, con più canne è permessa in un modo più complesso

e quindi viene favorita una maggiore opportunità di resa nel tessuto per

quanto riguarda soprattutto la varietà e la densità di trama. Veronica

infatti ci dice che con questo telaio lei può tessere di tutto, qualsiasi

fibra, ed è essenziale per tessere

Approfondimenti

l'orbace

perché permette ai fili di lana ( di ordito e di trama, giacché l’orbace

è l’antico tessuto sardo per eccellenza realizzato totalmente in lana

di pecora) di intrecciarsi in modo più fitto e in un effetto spigato che

risulta poi importantissimo per la sua funzionalità. Infatti né acqua

piovana e né umidità riescono a penetrare in un telo di orbace grazie

proprio alla sua struttura di trama. Veronica è entusiasta dell’orbace,

con la feltratura le permette di realizzare una vasta gamma di creazioni

e oggetti artistici, perfino petali di grandi fiori che nelle loro aperte

corolle danno un tocco di allegra fertilità all’habitat del suo laboratorio.

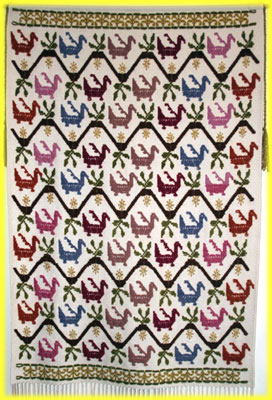

Il

secondo telaio è a due canne ed è la riproduzione fedele di un telaio

del 1400. Veronica ne ha tinto interamente il legno con il colorante tratto

dalle bacche di mirto e lo utilizza magistralmente per comporre arazzi.

Ricerche approfondite sia sui libri specializzati e sia su esperienze

dirette nei musei della Sardegna l’hanno introdotta intimamente nel mondo

della simbologia del disegno dell’ Il

secondo telaio è a due canne ed è la riproduzione fedele di un telaio

del 1400. Veronica ne ha tinto interamente il legno con il colorante tratto

dalle bacche di mirto e lo utilizza magistralmente per comporre arazzi.

Ricerche approfondite sia sui libri specializzati e sia su esperienze

dirette nei musei della Sardegna l’hanno introdotta intimamente nel mondo

della simbologia del disegno dell’

Approfondimenti

arazzo

|

La borsa è uno dei tantissimi “oggetti” o meglio creazioni che Veronica realizza soddisfacendo un suo bisogno di creare con le proprie mani qualsiasi prodotto d’uso che può contornare di bellezza le nostre giornate, i nostri ambienti, permettendole di esprimere, in ogni fase della realizzazione, dalla ideazione e disegno alla colorazione, tutta la sua fantasia. Per certi versi Veronica mi ricorda mia madre, e con lei tutte le donne sarde che per secoli e fino al secondo dopoguerra e quindi all’industrializzazione, hanno retto l’economia sarda con una vera e propria economia manifatturiera familiare.

La borsa è uno dei tantissimi “oggetti” o meglio creazioni che Veronica realizza soddisfacendo un suo bisogno di creare con le proprie mani qualsiasi prodotto d’uso che può contornare di bellezza le nostre giornate, i nostri ambienti, permettendole di esprimere, in ogni fase della realizzazione, dalla ideazione e disegno alla colorazione, tutta la sua fantasia. Per certi versi Veronica mi ricorda mia madre, e con lei tutte le donne sarde che per secoli e fino al secondo dopoguerra e quindi all’industrializzazione, hanno retto l’economia sarda con una vera e propria economia manifatturiera familiare.

La

divisione dei fili che in un semplice telaio a due canne viene fatta tra

fili pari e dispari, con più canne è permessa in un modo più complesso

e quindi viene favorita una maggiore opportunità di resa nel tessuto per

quanto riguarda soprattutto la varietà e la densità di trama. Veronica

infatti ci dice che con questo telaio lei può tessere di tutto, qualsiasi

fibra, ed è essenziale per tessere

La

divisione dei fili che in un semplice telaio a due canne viene fatta tra

fili pari e dispari, con più canne è permessa in un modo più complesso

e quindi viene favorita una maggiore opportunità di resa nel tessuto per

quanto riguarda soprattutto la varietà e la densità di trama. Veronica

infatti ci dice che con questo telaio lei può tessere di tutto, qualsiasi

fibra, ed è essenziale per tessere