E' come parlare di un tesoro straordinario

nascosto in un' isola lontana.

In giro nessuno ne ha mai saputo niente e ti guardano come si guarda chi

è stato preso da un' esaltazione tipica di una passione amorosa.

Vado parlando di Is Loccis-Santus, una località

quasi attaccata alla mia città, la cui esistenza ho sempre ignorato

e che all'improvviso mi si para davanti aprendo tutti i suoi tesori.

Ha un nome che si ricorda e quando lo vedo ripetuto alcune volte in scritti

di archeologia in citazioni : "necropoli", "reperti ceramici",

"cultura di Ozieri", "campaniforme", "Bunnannaro",

capisco che è di rilevante importanza anche se nessuno me ne ha mai

parlato. Quando mi viene la voglia di saperne di più e indago sulla

sua ubicazione, scopro che è in territorio di San Giovanni Suergiu,

a pochissimi chilometri dalla mia città.

Capisco che deve essere di quei tesori

che sono tenuti nascosti. Ma non sto parlando di tesori concreti e luccicanti

(come quelli che immaginiamo custoditi dai pirati in isole deserte), giacché

una volta arrivata la "soprintendenza" poi non resta più

niente da ammirare se non la nuda roccia, bensì di tesori culturali.

Un tesoro culturale ben celato.*

| *Celato

da chi e perché sono domande che già da qualche

tempo ormai non mi pongo più, constatando amaramente

che una casta ristretta, ottusa e clientelare gestisce tutto

il nostro enorme patrimonio archeologico. Se pensiamo che la

sola fruizione diffusa della conoscenza di questo enorme patrimonio

rappresenterebbe già essa stessa da sola un notevole

potenziale di ricchezza e sviluppo e se pensiamo invece a ciò

che siamo, una regione che per lunghi decenni è rimasta

povera di progettualità, di operatività, di idee

che comunicano, pronta ad abbracciare piani che "altri"

"pensano" per noi in nome del nostro progresso e che

poi si rivelano piani di ruberia e di rovina. Allora, pensato

questo, capiamo che tenerci nascosto il nostro patrimonio culturale

rientra in un sistema che continua ad allontanarci dalla comprensione

e quindi dalle decisioni sul nostro territorio, perché

siano sempre le caste, i preposti a decidere per noi. Rientra

in questa strategia ad esempio che i sulcitani non sappiano

di avere nel loro territorio un vasto e ricchissimo areale di

zone umide con avifauna importantissima non solo per la Sardegna

ma per tutto il pianeta e che quindi nell'ignoranza siano pronti

a dare il benvenuto a qualsiasi piano di cementificazione dell'area

con la sacralizzata insegna dello "sviluppo turistico".

Questo è un sistema, una politica che, se non fermata,

porterà alla rovina completa la nostra isola, che ci

farà più ignoranti, più poveri e più

servi. |

|

Devo assolutamente vederci chiaro, saperne di

più e soprattutto arrivare al sito seguendo le orme di questo bel

nome : Loccis-Santus.

| Si

tratta per la precisione di lipariti, cioè lave vulcaniche,di

deposito oligomiocenico (tra 35-15 milioni di anni fa) contemporaneo

a Monte Sirai e Monte Crobu. |

Mi oriento verso una strana cresta trachitica

che scorgo in lontananza a destra dal primo semaforo, uscendo sulla strada

che porta a S.Antioco. Ho avuto indicazioni che troverò la necropoli

ai piedi di quella cresta, nel lato che si rivolge al mare e alla laguna.

E quindi aggiro la collina verso destra e trovo poi un cartello basso, di

legno e poco evidente, con scritto Is Loccis-Santus,

ancora un pochino di strada, una cabina elettrica e poi... E

poi entro in un villaggio, in un medau.  Già, perché il cartello mica parla di necropoli, non sta ad

indicare un sito di rilevanza archeologica, ma bensì un vero (e splendido

da come si presenta) medau.

Già, perché il cartello mica parla di necropoli, non sta ad

indicare un sito di rilevanza archeologica, ma bensì un vero (e splendido

da come si presenta) medau.

Tutto quindi rientra nella logica del nascondere.

Io però sono testarda, so che la necropoli è lì e

ritengo una enorme ingiustizia che mi si impedisca di vederla. Allora

in modo indiscreto mi parcheggio all'interno del piccolo medau. Mi guardo

intorno. Mai visto niente di tutto questo: niente case diroccate, niente

cortili pieni di cianfrusaglie e di immondizie, niente abbandono, ma graziosissime

casette e preziosi cortili, con un panorama splendido sulla laguna con

di fronte l'isola di S.Antioco. Sembra che il villaggio abbia avuto un

bagno disincrostante che lo abbia riportato al suo originale splendore:

le pietre che riappaiono al posto della intonacatura cementizia, le grandi

pietre utilizzate per i giardini, le pietre incise nei fregi degli architravi

e il legno in travi di sostegno, negli infissi,nei piccoli cancelli, intelaiato

in cannicciate, nei pergoli.

Sento dei rumori, non è quindi solo un incantamento, c'è

della vita. Vado incontro ad un uomo giovane che scalpella delle pietre

e che gentilmente smette di lavorare e mi racconta. Il medau è

davvero antico, risale molto verosimilmente al 1700 ed è frutto

della fusione di due famiglie, i Locci e i Santus, da cui il suo nome.

Mi

dice che la sua famiglia ha rilevato una buona parte della proprietà

per farne un esempio di nuova imprenditorialità per un turismo

diverso, culturale. Mi

dice che la sua famiglia ha rilevato una buona parte della proprietà

per farne un esempio di nuova imprenditorialità per un turismo

diverso, culturale.

Mi fa notare un po' qua e là il lavoro di restauro operato su rifacimenti

un po' scriteriati che le abitazioni avevano subito negli ultimi vent'anni,

come pure i muretti a secco bassi che andavano sostituendo i più

alti muri di cemento che ostacolavano visivamente la magnifica scenografia

paesaggistica. Ma tutte quelle pietre scure e lavorate sembravano pietre

nuragiche. Mi dà conferma. Il medau sorgeva dove anticamente era

insediato un villaggio nuragico.

Più su poco distante da noi a destra

avrei trovato la necropoli, le domus de Janas, e a sinistra un nuraghe.

Prima di indicarmi la strada per la necropoli, che avrei subito incontrato,

passando a destra oltre le case, parlammo un po' della storia di quei

luoghi che nascondevano testimonianze di una cospicua densità abitativa.

Per tutta la piana sottostante non era difficile

trovare frammenti ceramici o punte di ossidiana dopo che tra le zolle

arse dell'estate avesse spazzato con forza il maestrale. Le punte di ossidiana

significavano frequentazioni di caccia e il toponimo "suergiu"

(con cui si chiamava il monte San Giovanni e la sua piana), significante

sughero, ci fa immaginare un bosco di querce che arriva così vicino

al mare.

Un sentiero tra siepi, una strada di oscuri

ciottoli che emerge dal nulla. Penso che se scavassi la terra potrei vederne

il principio. Una strada molto antica fatta per i carri, non per l'uomo

o gli animali. Ma

| "Il

toro", "La vacca", "Il vitello" si chiamano

così le tre isole, dalla più grande e più lontana

alla più piccola e più vicina, parate davanti al golfo

di Palmas ( sembrano bovini che da una soglia virtuale si vedano in

lontananza, chini a brucare in una radura azzurra). Esse hanno la

stessa genesi e conformazione geologica del rilievo di Is Loccis-Santus. |

sparisce appena si sale. Anche le siepi di

olivastro spariscono e, mentre a sinistra costeggio il fianco della collina,

a destra mi si apre la visione verso il golfo e le sue isole bovine.

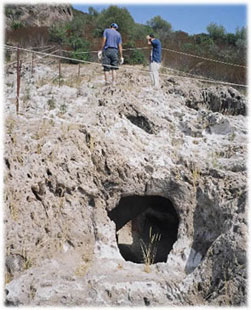

Ma ecco incomincia un alto recinto.  La

collina di depositi vulcanici è tutta chiusa da un recinto. Le

Domus

de Janas devono essere qui dentro. Posso solo vedere da lontano un

magnifico ingresso a dromos. Mi fermo, incredula, emozionata, amareggiata. La

collina di depositi vulcanici è tutta chiusa da un recinto. Le

Domus

de Janas devono essere qui dentro. Posso solo vedere da lontano un

magnifico ingresso a dromos. Mi fermo, incredula, emozionata, amareggiata.

Mi balenano tante cose nella mente. Indubbiamente

c'è più di una stanza oltre quell'ingresso monumentale.

Che immane lavoro forare così il colle. Le case dei morti guardano

verso il mare e il sole che tramonta. Posso solo immaginare le altre,

perché dall'esterno dell'area non si vedono, oltre il muro e la

recinzione c'è vegetazione. Che rabbia, percorro tutto il perimetro

e un enorme cancello chiude del tutto ogni aspettativa. Ma nessun cartello,

nessuna indicazione e soprattutto nessuna firma di chi si arroghi il diritto

di precludere alla collettività la fruizione di un bene culturale

che deve essere di tutti.

|

|

Quando l'erba non è più così

alta (alla fine dell'inverno), entro oltre il recinto, non dico come,

e posso ammirare ad una ad una le domus, una dozzina. Le prime che incontro

sono semplici nicchie scavate in forma ovoidale dove i defunti venivano

adagiati in posizione fetale.

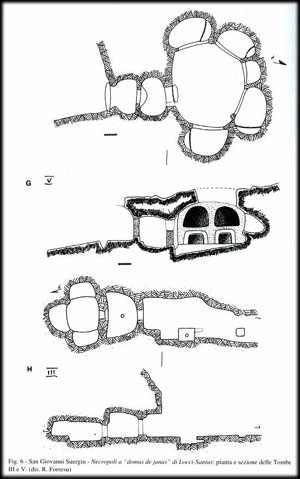

Ma spostandomi un po' a sinistra e un po' più su posso ammirare

più complesse architetture. Trovo delle soglie squadrate, varcate

le quali mi trovo di fronte ad un sistema emisferico pluricellulare dove

le tombe, a nicchie (in alcune trovo pareti rettilinee e quadrangolari,

in altre curvilinee e tondeggianti), sono ricavate in padiglioni, stanze,

con pilastri e sopraelevazioni a scomparti.

L'emozione è tanta e, quando mi accorgo

di essermi spostata sempre più in alto a sinistra e di aver terminato,

ripercorro a ritroso per rivisitarle e fare confronti. Alcune, quelle

su cui non mi sono soffermata, sono colme d'acqua piovana. Prendo quindi,

ritornando sui miei passi, in alto a sinistra un sentiero. Deve essere

quello che porta al nuraghe, se ne vedono i resti in una cima. Ci arrivo

facilmente ma la scalata è un po' ardua per via di intricati cespugli

che ne accerchiano il perimetro. Ma su in cima è uno spettacolo.

E' in comunicazione visiva con tutto.

Se tendo le mie braccia ad angolo retto tenendo

il braccio sinistro a nord e il destro ad est, le mie mani sono il linea

retta a nord con Monte Sirai e con Seruci e ad est con le domus de Janas

di Monte Crobu.

Tutto, domina tutto, come anche altri nuraghi su cui sono salita qui nel

Sulcis ho avuto la sensazione di un battesimo, di

un'iniziazione al territorio.

Guardando intorno immagino le genti avvicendate in quei luoghi, le immigrazioni,

le paure e le difese, ma anche le fusioni di culture, il loro linguaggio,

il lavoro, l'arte, il culto.

E' con l'eco di questo immaginare e della sua

fascinazione che il giorno dopo incomincio i miei studi.

Mi reco al museo

archeologico della mia città che custodisce alcuni reperti

di Is Loccis-Santus.

Non è la prima volta che visito il museo ma certamente è

la prima volta che fremo d'interesse. Nella mia memoria non c'è

un ricordo soddisfacente tra le vetrine di quell'unica stanza, e non appena

la ragazza operatrice mi dà il biglietto e si accinge, facendomi

varcare la soglia, a rivestire il suo ruolo, capisco il perché

di quella non soddisfacente memoria. Penso - accidenti ora mi si appiccicherà

per recitarmi a memoria la pappardella su Monte Sirai, sul presunto mastio

ecc., come sarebbe bello invece che io fossi da sola con delle semplici

didascalie sotto ogni pezzo (l'oggetto, la sua funzione, la provenienza,

la datazione) - Ed invece sotto i reperti non c'è niente, nelle

vetrine ci sono oggetti di diversa provenienza e datazione sistemati vicini

solo per il fatto che sono frutto di una collezione privata donata al

museo.

Per scongiurare ciò che non voglio,

premetto alla ragazza che voglio vedere solo i pezzi di Loccis-Santus,

e lei mi sorprende, non si comporta, come io penso, con la ossidata presunzione

di avere sempre di fronte degli sprovveduti incompetenti, ma è

gentile e si sofferma con onestà e interesse alle mie domande.

Solamente un gradino e un passo ci porta di fronte alla vetrina che ci

riguarda. Mi mostra alcuni reperti scelti dalla collezione Doneddu, relativi

ai corredi funerari delle domus de Janas n.5 e 9 e riferibili alla cultura

campaniforme (2700-2200 a.C.) e a quella di Bonnannaro (1900-1600

a.C.). Il mio sguardo si sofferma su quelle piccole forme vascolari per

lo più integre. Nel ripiano superiore ci sono due tazze di impasto

chiaro, puntinate a chevrons, una con anse asciformi, l'altra con presine

bugnate. Un tripode campaniforme a cuenco con bande puntinate alternate

a chevrons e più in basso, verso il fondo una fila di linee verticali

corte e parallele. Nel ripiano sottostante un vasetto spicca sugli altri,

è anch'esso di forma a campana ma è di pasta scura e riccamente

decorato a zigzag e chevrons ottenuti con linee puntinate, su questo motivo

inciso è stato inserito del caolino (ocra bianca)  che ne esalta l'effetto estetico. Sullo stesso ripiano ciotole, tazze

e tripodi (che venivano di solito usati sopra la brace per la cottura

dei cibi ) della cultura di Bonnannaro: un tripode con sei presine, una

ciotola con un piede, un'altra con il bordo leggermente estroflesso, ciotole

carenate con anse, una tazza d'impasto chiaro e compatto con due presine

verticali nell'orlo, una strana ciotola fregiata da cinque piccole merlature

sull'orlo e delle tazze miniaturizzate (immagino il corredo funerario

di un bambino). L'impasto del vasellame del periodo Bonnannaro è

di lavorazione più grossolana rispetto al periodo precedente campaniforme,

anche se non viene del tutto persa una esigenza decorativa.

che ne esalta l'effetto estetico. Sullo stesso ripiano ciotole, tazze

e tripodi (che venivano di solito usati sopra la brace per la cottura

dei cibi ) della cultura di Bonnannaro: un tripode con sei presine, una

ciotola con un piede, un'altra con il bordo leggermente estroflesso, ciotole

carenate con anse, una tazza d'impasto chiaro e compatto con due presine

verticali nell'orlo, una strana ciotola fregiata da cinque piccole merlature

sull'orlo e delle tazze miniaturizzate (immagino il corredo funerario

di un bambino). L'impasto del vasellame del periodo Bonnannaro è

di lavorazione più grossolana rispetto al periodo precedente campaniforme,

anche se non viene del tutto persa una esigenza decorativa.

Ma oltre alla ceramica vascolare in un angolo

c'è una pietra chiara a forma di piccolo betilo. Non posso non

soffermarmi a lungo su di lui. Di trachite rosata a forma ogivale, nella

parte superiore il suo cono è arrotondato e delle scanalature lievi

che scendono senza incrociarsi fanno pensare al contorno di un volto,

mentre dalla vita in giù partono delle incisioni a formare dei

rettangoli concentrici con i lati inferiori aperti. Ho detto piccolo betilo

impropriamente, forse è meglio parlare di piccolo menhir, comunque

di un idolo in pietra. Non posso sapere con precisione se l'idolo fosse

espressione di cultura semitica (betilo è una derivazione dal latino

baetulus che significa pietra sacra, assimilato dall'ebraico Beth-el che

significa casa di Dio) o se di cultura celtiberica, quella dei dolmen

e dei menhir, certo è che in tutte le culture eneolitiche d'Europa

e del medio Oriente la pietra ha simboleggiato, per la sua stabilità

e incorruttibilità, la divinità ovvero il sacro mana, la

magica energia spirituale del mondo.

Poi in una vetrinetta a tavolo altri oggetti che fanno nuovamente scattare

in me l'immaginazione. La ragazza mi fa notare dei bottoni in osso, un

ago, un punteruolo, vaghi di collane in conchiglia, in osso e in pietra

ed infine due piccoli "brassard".

Mi dice che sono bracciali litici (cioè lamine in pietra), usati

dagli arcieri per proteggersi la parte interna dell'avambraccio, poco

più su del polso,dal rilascio della corda dopo la tensione dell'arco.

In uno mi fa notare le estremità provviste di sottili scanalature

che sarebbero servite per i lacci e in un altro due fori in due angoli

opposti avrebbero avuto la stessa funzione. Ebbene, mi sforzo di avvicinare

quei piccoli oggetti a quella detta funzione. Indubbiamente gli arcieri

dovevano essere di casa in un luogo così deputato per la caccia,

ma più guardo quegli oggettini in pietra e più non riesco

ad immaginarli come protezioni, per il semplice fatto che qualsiasi lamina

in scisto, dopo il colpo subito dalla corda, si sfalda. Comunque la visita

è conclusa e rimango frastornata per un po' dal grande fascino

dei reperti ma anche dai tanti dubbi e domande che mettono in fermento

la mia curiosità. Curiosità che mi predispongo a soddisfare

leggendo e spulciando tutto ciò che trovo che dica o che riferisca

di Loccis-Santus.

Vengo così a sapere che devo quasi tutto a due uomini. Il primo

fu Pietro Doneddu, cultore sensibile ed appassionato della nostra storia

antica, a cui i tombaroli vendevano gli oggetti reperiti nelle loro prime

"visite" alla necropoli e che ora fanno parte della sua donazione

al museo pubblico. Fu lui a capire per primo, da quei reperti ancora superficiali

(che, se lui non avesse acquistato dai clandestini e raccolto, avrebbero

preso il largo, per così dire, chissà dove), che quelle

domus de janas rappresentavano un sito importante su cui si poteva leggere

l'avvicendarsi delle varie popolazioni e culture, tra sovrapposizioni

ed assimilazioni, che abitarono civilmente questa parte di Sulcis. Fu

il primo a dare ripetute segnalazioni all'Università di Cagliari

perché si intervenisse a tutelare quel patrimonio archeologico.

Il secondo fu Mario Puddu, che fu allora (negli ultimi anni '80) Assessore

alla Pubblica Istruzione al Comune di San Giovanni Suergiu. Egli, sensibile

ai problemi del recupero documentale e materiale dei beni archeologici

del territorio di sua competenza, promosse all'interno dell'amministrazione

l'utilizzo dei fondi che l'Assessorato Regionale al Lavoro concedeva per

il piano triennale per l'occupazione. Fu così che con quei fondi

si poté iniziare la prima campagna di scavo, era il Gennaio 1990.Fu

incaricato dalla Soprintendenza Archeologica di Cagliari e Oristano alla

conduzione dello scavo il Prof. Enrico Atzeni, coadiuvato dal suo assistente

Remo Forresu. Una seconda campagna di scavo iniziò il marzo del

1991 e consentì di completare il recupero di complessive otto tombe.

Un libro importante: "Carbonia : Archeologia e Territorio",

un librone grosso che riporta le relazioni di scavo di varie ed importantissime,

ma ahimè poco divulgate, scoperte archeologiche del territorio

di Carbonia e del Sulcis.

Qui di seguito è il risultato della mia lettura, in particolare

della relazione su Is Locci- Santus.

La datazione dell'impianto di un sito archeologico - nella nostra zona

così come in tutta la Sardegna - si è sempre dedotta attraverso

la datazione (presunta da comparazioni con altri reperti di altri ritrovamenti)

dei suoi materiali (reperti litici, frammenti di vasellame ecc...), con

un metodo quindi comparativo.

La

datazione della necropoli è stata desunta dagli studi stratigrafici

effettuati in quelle due campagne di scavo. Nella relazione si dice del

fortunato scavo del padiglione d'ingresso della tomba IV che ha dato un

deposito inviolato profondo un metro il cui esame ha rilevato 4 strati,

ossia 4 livelli culturali. La

datazione della necropoli è stata desunta dagli studi stratigrafici

effettuati in quelle due campagne di scavo. Nella relazione si dice del

fortunato scavo del padiglione d'ingresso della tomba IV che ha dato un

deposito inviolato profondo un metro il cui esame ha rilevato 4 strati,

ossia 4 livelli culturali.

In base all'ultimo strato, il quarto, il più profondo dello scavo,

e quindi il più antico, e all'esame dei reperti di questo, si è

datato l'impianto della necropoli di Loccis-Santus

al periodo della "cultura

di S. Michele di Ozieri".

Circa 10 cm. di spessore, questo strato ha riportato

alla luce, infatti, ceramiche tipiche

della cultura Ozieri ( vasi a calathos, anse a tunnel, e tipici motivi

decorativi).

Il terzo strato, di 30 cm., ha riportato alla luce olle biansate, vasetti

biconici o globulari a collo alto con decorazioni di striature verticali

e parallele, ciotole emisferiche con orlo espanso, manufatti ascrivibili

al periodo della cultura di Abealzu-Filigosa.

Il secondo strato, dello spessore di 40 cm.

ha dato frammenti di grandi doli propri della cultura di Monte Claro,

d'impasto scuro, con i grandi orli a tesa e decorati con scanalature.

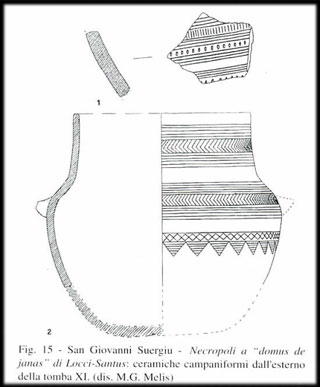

Il primo strato, di circa 20 cm., ha rivelato un vasetto di stile campaniforme,

alto cm.7,5,con due bitorzoli conici, forati verticalmente per la sospensione,

sulla linea della sua massima circonferenza, decorato sul corpo e sul

collo con serie di incisioni lineari bordate dai soliti motivi alternati

di zigzag, di triangoli pendenti e di frange a chevrons.

Poi un tripode di cultura Bunnannaro a tazza

carenata con una piccola ansa a gomito sull'orlo. Il campaniforme è

attestato, si dice, anche da tanti frammenti di vasellame tipico trovati

all'esterno della tomba XI e dai rimestati riempimenti della tomba V,

dove, tra l'altro, si sono trovati due brassard di scisto bruno, spezzati,

a due e a quattro fori.

Questo è il sunto della relazione

di scavo. Ma il libro è molto interessante perché, oltre

ad alcune fotografie sia del sito, sia di una sezione stratigrafica e

sia di alcuni reperti, ci mostra molti accurati disegni dei particolari

frammenti di vasellame e la ricostruzione dei pezzi completi con l'accurata

evidenza dei motivi decorativi. Solo guardando queste pagine mi rendo conto di una cosa che dalla visita

al museo non ho valutato: questi pezzi sono uno diverso dall'altro, ed

è straordinario. Se gli strumenti decorativi, infatti, permangono

gli stessi, non si ripetono invece le combinazioni dei motivi, rendendo

ogni pezzo unico, nel decoro, nella forma, nella dimensione e nei suoi

elementi funzionali. Mi affascinano sempre di più le civiltà

eneolitiche in Sardegna, hanno seminato per tutta l'isola un avanzato

gusto estetico ed un rapporto pregnante con l'oggetto, che non è

solo prodotto di utilità ma è anche veicolo di significati.

Tutto ciò è bellissimo e denota un rapporto con la natura

non solo di pacifico utilizzo ma al contempo di rispetto e devozione.

Solo guardando queste pagine mi rendo conto di una cosa che dalla visita

al museo non ho valutato: questi pezzi sono uno diverso dall'altro, ed

è straordinario. Se gli strumenti decorativi, infatti, permangono

gli stessi, non si ripetono invece le combinazioni dei motivi, rendendo

ogni pezzo unico, nel decoro, nella forma, nella dimensione e nei suoi

elementi funzionali. Mi affascinano sempre di più le civiltà

eneolitiche in Sardegna, hanno seminato per tutta l'isola un avanzato

gusto estetico ed un rapporto pregnante con l'oggetto, che non è

solo prodotto di utilità ma è anche veicolo di significati.

Tutto ciò è bellissimo e denota un rapporto con la natura

non solo di pacifico utilizzo ma al contempo di rispetto e devozione.

Vi è poi, nelle pagine successive alla relazione di scavo, una

parte, anch'essa ricca di disegni e foto, che riguarda la descrizione

dettagliata dei reperti della collezione Doneddu. Ed è tra queste

pagine che trovo un mistero davvero impegnativo. Quasi al termine della

descrizione dettagliata della collezione Doneddu presente al museo, prima

della descrizione dell'idoletto in pietra, si parla di un brassard litico

di scisto bruno, un rettangolo di cm. 12 x 3, i lati lunghi sono leggermente

incavati al centro e quattro forellini stanno agli angoli. La foto è

molto scura e l'immagine non si legge, ma un disegno ne riporta i motivi

incisi. Innanzi tutto trovo subito differenze con gli altri due cosiddetti

brassard del museo, nelle dimensioni ( quelli erano di gran lunga più

piccoli) e nella forma (quelli erano dei rettangoli puri, mentre questo

ricorda la forma o del lingotto a pelle di bue o dell'ascia bidente).

Poi dal disegno questa volta emergono non motivi ornamentali ma dei veri

e propri segni con funzione semantica. Da sinistra verso destra: la stilizzazione

di un animale con le corna, la cui testa è simile a questo segno

", poi il sole alto, la stilizzazione dell'uomo,

un gruppo di tre segni di cui due sono in basso (

÷÷

´ )

e uno in alto ( vê)

, e per ultimo la stilizzazione di un pesce.

Ebbene, nel libro, prima ancora della sua descrizione, si premette "Non

deriva forse da Loccis-Santus ma da una tomba

romana di S.Antioco, il brassard ….. e mostra sulla faccia superiore

una serie di motivi incisi di simbologia giudeo-cristiana" Tutto

ciò mi lascia sconcertata.

Penso : è presumibile che il compianto Prof. Doneddu (la cui famiglia

a quel tempo gestiva una piccola azienda florovivaistica proprio in territorio

di S.Giovanni Suergiu) tenesse i reperti, che gli comportavano non poca

spesa e non pochi pensieri, non come si possono tenere i calzini in un

cassetto, ma con delle schedature che riportassero almeno il luogo e la

data del ritrovamento. E quindi, se i congiunti alla sua morte cedono

la collezione e dichiarano che la sua origine è Is

Loccis-Santus, come fa a saltar fuori una tomba romana e un suo

unico reperto stare insieme ad altri la cui datazione è ascritta

ad un periodo anteriore di ben 1.800 anni ?

Qui c'è sotto un mistero davvero interessante, soprattutto perché

del brassard in questione non c'è assolutamente traccia né

al museo di Villa Sulcis e né al museo archeologico di Cagliari,

e nessuno ne sa niente. Mi chiedo: Chi si è arrogato il diritto

di precluderlo al suo luogo deputato? Qualunque fosse la sua datazione

(accertata però, non solitamente presunta), è un reperto

donato alla città e alla sua fruizione pubblica. Chi può

arrogarsi il diritto ad una azione così riprovevole e così

lontana dal senso di democrazia? Certo è che la visione delle incisioni

del cosiddetto brassard (si perché anche qui si pone un grande

dubbio: una protezione di ben 12 cm. in scisto all'avanbraccio non penso

fosse un uso funzionale e poi con quella forma) avanza delle ipotesi un

po' sconvolgenti per chi governa l'ufficialità degli studi archeologici.

E cioè presentare una testimonianza documentaria della presenza

della scrittura in Sardegna nella prima età del Bronzo butterebbe

giù tutta quella impalcatura tesa a convincerci di una scrittura

assai tarda in Sardegna, espressa solo dal predominio e conquista di popolazioni

più evolute.

La biblioteca comunale ha acquisito di recente un libro importantissimo

intitolato "Sardoa Grammata" che tratta proprio di questo problema

e, guarda caso, cita parecchie volte Loccis-Santus.

Ho la fortuna di averlo in mano e mi rendo subito conto che il suo autore,

il Prof. Gigi Sanna, ha svolto un immane e preziosissimo lavoro di ricerca

di fonti scritte e documentarie per ricostruire il percorso dell' uso

della scrittura in Sardegna già dal secondo millennio a.C.. Mi

rendo via via conto che il suo è un lavoro serissimo e che, al

di là delle diverse posizioni interpretative di ognuno, aiuta moltissimo

a capire e ricostruire la nostra storia, finora fitta di vuoti e di gratuite

bugie. La profondità e la vastità dei suoi studi che nel

libro emerge mi fa capire ancora una volta di quanto e quanto viene nascosto,

o non fatto circolare, alla pubblica conoscenza. Ed anzi, seguendo sui

giornali le vicende della pubblicazione di questo libro, mi rendo anche

conto che più uno studioso è produttivo, coraggioso e impegnato,

e più viene ostacolato ed emarginato dalla cultura ufficiale. Gigi

Sanna dimostra una vasta e profonda conoscenza in campo paleografico,

una nutrita cultura nel settore degli studi linguistici e storici e un'accurata

analisi dei documenti sardi.

Ci presenta una serie di reperti paleografici, tra cui il cosiddetto brassard

di Loccis-Santus, che in Sardegna, già

dall'alba dell'età del bronzo (iscrizioni sulla roccia, tavolette

di bronzo, scritte su cocci ceramici, su sigilli etc…), esprimono

alfabeti semitici prefenici. Pittogrammi, crittogrammi, logogrammi, come

evoluzioni dai geroglifici egiziani, si elaboravano e circolavano già

dal II millennio a.C. in quella regione che fu la culla della scrittura

in Europa, cioè la regione siriano-palestinese, le cui città

più importanti (Biblo e Ugarit) diedero molto lavoro agli scribi.

Da quella regione si propagarono con i traffici commerciali, in tutte

le rotte mediterranee, le prime funzionali semplificazioni di sistemi

consonantici. Ebbene l'effetto di questa sua importante ricerca produce

il totale sfaldamento della teoria propinataci dell'assenza di scrittura

in Sardegna prima dei Fenici. Non solo circolava scrittura nell'isola,

e c'erano scribi, ma erano usati, in un sistema composito, misto, i tre

principali alfabeti semitici arcaici: il protosinaitico (detto così

dalle miniere di turchese del Sinai in mano agli Egiziani in cui sono

state trovate delle iscrizioni graffite) l'ugaritico, (in uso nella città

di Ugarit) e il gublita (la scrittura usata a Biblo, da Gubla termine

con cui gli Accadi chiamavano la città di Biblo).

Non faccio in tempo a terminare il corposo libro del Prof. Sanna che accorro

ad una sua conferenza che tiene a Cagliari insieme a dei docenti della

Sorbona di Parigi. Nella sala congressi del Banco di Sardegna Gigi Sanna

espone la sua traduzione dei sigilli di Tzricotu,

la sua interpretazione dei reperti di Glozel

e per ultimo la sua decifrazione del reperto di Loccis-Santus. Già,

proprio la misteriosa lamina in scisto. Me la vedo proiettata sullo schermo,

il professore con la freccia laser indica al numeroso pubblico i particolari

elementi di scrittura incisi. Innanzi tutto ci tiene a premettere che

non può essere un brassard per il semplice fatto che lo scisto,

già dal primo colpo inferto dalla corda, si sfalda. Ciò

conferma i miei dubbi e arrivo alle stesse conclusioni del professore

che ce lo presenta come un bidente che si teneva al collo come un amuleto

ed anche come un pettorale (di pettorali ne abbiamo numerosi esempi nella

bronzettistica e nelle meravigliose statue di Monti Prama). Ci spiega

che l'iscrizione va letta da destra a sinistra nei suoi sette segni logo-pittografici

(per primo un dalet, nella parte superiore un nun, al di sotto le lettere

taw e zayn, poi la he, un logogramma solare ed infine un toro o aleph).

La lettura che scaturisce dalle ipotesi interpretative del Prof. Gigi

Sanna ci porta ad una iscrizione religiosa in cui si affaccia la nuova

divinità nuragica, che dalle prime età del bronzo affianca

e poi sostituisce il culto femminile per Y-Ana con quello maschile e taurino

o astrale Abi (Yhw.h). Io sono completamente affascinata nell'esame di

queste ipotesi.

Indubbiamente il contesto Bonnannaro di Is Loccis-Santus

è una testimonianza importante di questo passaggio culturale. Quali

genti, quali innovazioni sono state protagoniste di questa importantissima

svolta, sono domande che meriterebbero una apertura e cooperazione tra

studiosi, una vera e limpida circolazione di notizie e idee che invece

non c'è. C'è invece ottusità e chiusura, addirittura

occultamento. Ebbene, la lamina in scisto, bidente o bipenne, viene rivelato

alla conferenza, questo gioiello culturale importantissimo non solo per

la Sardegna ma per tutto il mondo occidentale, si teme sia definitivamente

sparito, nessuno sa dire dove sia.

Questa è la conclusione del mistero, una sconcertante verità:

il tesoro c'era, forse c'è ancora, ma non si sa dove sia, comunque

non è nostro, non è della collettività, dei cittadini.

Provo una mortificazione frustrante e penso a come sia facile per molti

nostri amministratori farsi campagna elettorale dimostrandosi a parole

sensibili al problema dell'occupazione e allo stesso tempo disinteressarsi

completamente di come viene gestito il patrimonio e il servizio culturale

che, come si sa, oggi può essere fonte rilevante di occupazione,

a come sia facile dichiararsi democratici e poi soggiacere a logiche e

pre-poteri che di democrazia non fanno neanche sentire l'odore.

Questo mi ha dato Is

Loccis-Santus : fascinazione, conoscenza, crescita, ma anche

trepidazione, timore che ideali consolidati non possano esprimersi, realizzarsi.

Ma il mio amore per questo luogo mi porta a sperare ancora:che vinca la

conoscenza e che esso possa rivivere per tutti.

Sono tornata alla viva espressione di Is

Loccis-Santus contemporaneo vale a dire al medau la cui ristrutturazione

deve essere ultimata. Ho il piacere di parlare con uno degli appassionati

fautori dell'impresa, giovane comproprietario degli immobili. E' entusiasta

di concretizzare, anche se con molti e faticosi sforzi, un sogno che forse

si porta dietro dalla sua infanzia. Gli si illumina il volto quando mi descrive, dai suoi ricordi, l'antica

posizione degli elementi architettonici, la loro funzionalità :

"guarda queste pietre, le dobbiamo rimettere in piedi, si perché

io mi ricordo che da bambino fungevano da colonne per l'ombreggio in cannicciato

qui in giardino" poi mi invita ad entrare in una casetta.

Gli si illumina il volto quando mi descrive, dai suoi ricordi, l'antica

posizione degli elementi architettonici, la loro funzionalità :

"guarda queste pietre, le dobbiamo rimettere in piedi, si perché

io mi ricordo che da bambino fungevano da colonne per l'ombreggio in cannicciato

qui in giardino" poi mi invita ad entrare in una casetta. E' semplicemente deliziosa con le travi in ginepro e le canne al soffitto,

i cesti antichi alle pareti, il camino nella camera d'ingresso che funge

da soggiorno e da centro da cui si diramano gli accessi alle stanze da

letto e ai servizi. Mi incanto ad ammirare una vecchia ampolla in vetro

verde, su di una credenza, con dentro un mazzo di fiori di campo sistemati

in una meravigliosa e armonica composizione nel cromatismo e nelle altezze

degli steli.

E' semplicemente deliziosa con le travi in ginepro e le canne al soffitto,

i cesti antichi alle pareti, il camino nella camera d'ingresso che funge

da soggiorno e da centro da cui si diramano gli accessi alle stanze da

letto e ai servizi. Mi incanto ad ammirare una vecchia ampolla in vetro

verde, su di una credenza, con dentro un mazzo di fiori di campo sistemati

in una meravigliosa e armonica composizione nel cromatismo e nelle altezze

degli steli.

Dico con stupore: "Che bello!" E lui orgoglioso: "Ce lo

ha lasciato un botanico

Francese che ha alloggiato con sua moglie ed alcuni amici, sono ripartiti

avantieri. Sono rimasti estasiati dalla nostra varietà floristica

e dalla nostra primavera. Lui il botanico conosceva già tutto dai

suoi studi, ogni singolo fiore, erba o pianta, lui li conosceva meglio

di noi. Pensa che una sera ci ha offerto la sua cena a base di erbe.

Io e mia moglie, ti confesso, avevamo un po' di paura. Invece siamo stati

benissimo e dobbiamo ringraziarlo perché se non fosse stato per

lui noi non avremmo mai saputo che la salicornia presa nel bordo dei nostri

stagni non solo è perfettamente commestibile, ma è anche

buonissima, e non avremmo mai saputo che le foglie di un piccolo arbusto,

comunissimo vicino al mare, il cui nome scientifico è halimium

halimifolium, sono anch'esse commestibili e buonissime.

Vedi io credo che dobbiamo dare ospitalità a questo turismo culturale,

non a quello rovinoso del mordi, sporca e fuggi. I sardi devono mettersi

in testa di preservare il patrimonio di natura che ha la fortuna di avere

in custodia, sia per i propri figli che per la gente buona e intelligente

di tutto il mondo. Credo che chi non capisce ancora oggi che le battaglie

politiche si giocheranno sul tema ambientale non può più

capire niente e, mi amareggia dirlo, in Sardegna questa è la maggioranza

purtroppo.

Qui, come ci dicono anche le testimonianze di un lontano passato, la gente

si incontrava e si arricchiva dello scambio di esperienze ed era un grande

dono reciproco che questo nostro sito favoriva. Questo voglio che sia

ancora. E' un sogno? Forse, ma forse è anche una strada obbligata

senza altre plausibili scelte".

Io non dico più niente, non ho parole, condivido tutto ciò

che dice, so solo che ormai amerò per sempre questo luogo e chi

lo onorerà. Tornerò spesso a sentire le immagini di quel

sogno e a partecipare degli sviluppi del suo destino.

Lidia

Flore

|

Già, perché il cartello mica parla di necropoli, non sta ad

indicare un sito di rilevanza archeologica, ma bensì un vero (e splendido

da come si presenta) medau.

Già, perché il cartello mica parla di necropoli, non sta ad

indicare un sito di rilevanza archeologica, ma bensì un vero (e splendido

da come si presenta) medau.